お知らせ

4月のお誕生日会

- 2024.04.25

- お知らせ

皆様、新生活にはもう慣れた頃でしょうか。

今日、みやこのじょう児童学園のホールでは、4月生まれのお友達のお誕生日会がありました。

リズミカルな音楽に合わせて4月生まれのお友達が顔を隠して一人ずつ入場します。

椅子の前で一度止まると、名前あてゲームが始まりました。

先生が「だーれでしょう?」と尋ねると、みんなが「〇〇ちゃーん!」と答えます。

名前を呼ばれたお友達は、照れながら手を振り返していました。

全員が入場すると、先生が一人一人質問します。

名前や年齢のほかに、「プレゼント何もらった?」「どんなケーキを食べた?」「好きな遊びは何?」など。

みんなモジモジしながらも、しっかりと質問に答えていました。

その後は、園長先生が一人一人に声をかけながら、冠をかぶせていきます。

「年長さんになりましたね。たくさんの事を覚えなければいけませんが、頑張ってください。」

「年中さんになって、お姉さんになりましたね。逆上がりができるよう、応援しています。」

「小さい子のお部屋から、お兄さんたちのクラスに入りましたね。慣れないことも多いでしょうが、楽しんでくださいね」

園長先生の温かい言葉と子供たちの誇らしそうな表情に、胸がほっかりしました。

冠贈呈の後は、園のみんなからお歌とお誕生日カードのプレゼントです。

贈る側も贈られる側も、ニコニコと嬉しそうな表情を見せてくれました。

最後は4人の先生から出し物のプレゼントです。

紙皿をうまく活用した、手裏剣と忍者のお話。

ちょうちょがリボンに変わる、不思議な箱を見つけたお話。

何でも食べてしまう腹ペコな鯉のぼりのお話。

かけっこが大好きな猫の交通安全の紙芝居。

どのお話もみんな興味深そうに、時々入る先生からの声掛けに大きな声でお返事をしながら聞き入っていました。

そして、給食室からはいつもよりちょっと豪華な給食のプレゼントです。

今日のメニューは「お花ばたけ」「豆腐とにらのスープ」「春雨サラダ」「焼売」でした。

みんな、「いつもよりおいしい!」「みて!ごちそうだよ!」と嬉しそうでした。

ちなみに、おやつは「プリンアラモード」でした。

楽しい誕生会に、美味しい給食。

お祝いされた方も、した方も、きっと思い出に残る誕生会になったことと思います。

未満児さん編☆春の親子遠足で高千穂牧場へ行きました。

- 2024.04.23

- お知らせ

4月20日、土曜日。「みやこのじょう児童学園」と「みやこのじょう児童学園ひまわり」合同で春の親子遠足を行いました。

場所は高千穂牧場。霧島連山の麓に広がる、緑豊かな牧場です。

お天気が心配されていましたが、なんとか決行でき、総勢約200名の園児がご家族の方々と一緒に遠足を楽しみました。

こちらでは、未満児さんの遠足の様子をお届けします。

最初は以上児さん、未満児さん合同で集まり、園長先生のお話を聞きました。

そして、これからのゲームに向けて準備運動のダンスをします。

その後、以上児さん、未満児さんで分かれて、親子ゲームをしました。

最初は楽しい音楽に合わせてダンスです。

ダンスの途中には「あたま~!」「せなか~!」と体と体をくっつける動作があります。

保護者の方からコツンと頭をくっつける家族、子供たちの方からギュッと抱き着く家族。

中には、「せなか~」と言われて保護者の方のリュックに抱き着く子もいました。

次はアンパンマンのカートに乗って、保護者の方に引っ張ってもらう競技です。

芝生の上をアンパンマン揺られて乗っている姿はとてもかわいく、思わず顔がほころびました。

3つ目は「ミニ障害物レース」です。

保護者の方と手をつないでスタートしたら、まずは丸い輪っかをくぐります。

すんなり輪っかをくぐってくれる子もいれば、興味深そうに輪っかを眺めて足を止めてしまう子もいました。

その後は食べ物の描かれた紙のお皿を手に取り、動物さんのお口の中へ入れてゴールです。

食べ物を動物のお口の中へ入れるのはみんな上手でした。

最後は「まねっこゲーム」でした。

コーンまでの間に3つのカードがあり、それぞれに「ペンギン」「コアラ」「カンガルー」の絵が描かれています。

「ペンギン」が当たった家族は保護者の足の上に子供が乗って、そのまま歩いてコーンへ。

「コアラ」はおんぶ、「カンガルー」は抱っこでそれぞれコーンへ向かいます。

コーンへ着いたら、飛行機のポーズをして保護者の方に抱っこしてもらって、コーンの周りを一周します。

最初にスタートした家族は「ペンギン」と「カンガルー」が当たったようです。

「カンガルー」の家族はすんなりコーンの方へ向かいましたが、「ペンギン」の家族は保護者の方が一生懸命、子供を足の上にのせてコーンへ向かっていました。

コーンの周りでは、みんな楽しそうに飛行機のポーズで飛んでいました。

以上児さん、未満児さん、それぞれの競技が終わった後は、みんなで大きな輪を作り、ダンスを踊りました。

1歳から6歳まで、みんなで大好きな保護者の方々と一緒に踊れて嬉しそうでした。

ダンスの最後には「たかいたかい」を保護者の方からしてもらい、中には空へ飛んでいきそうなほどの「たかいたかい」をしてもらっている子もいました。

最後はぽつぽつと雨が降ってきて、慌てての解散になりましたが、みんな笑顔で遠足を終えることができました。

以上児さん編☆春の親子遠足で高千穂牧場へ行きました

- 2024.04.23

- お知らせ

4月20日、土曜日。

「みやこのじょう児童学園」と「みやこのじょう児童学園ひまわり」合同で、春の親子遠足を行いました。

場所は高千穂牧場。霧島連山の麓に広がる、緑豊かな牧場です。

お天気が心配されていましたがなんとか決行でき、総勢約200名の園児がご家族の方々と一緒に遠足を楽しみました。

こちらでは、以上児さんの遠足の様子をお届けします。

最初は以上児さん、未満児さん合同で集まり、園長先生のお話を聞きました。

そして、これからのゲームに向けて準備運動のダンスをします。

その後、以上児さん、未満児さんで分かれて、年少さん、年中さん、年長さんごとに親子ゲームをしました。

まずは年少さん(さくらグループ)です。

年少さんは赤と青の色で競う「陣取りゲーム」をしました。

保護者の方と手をつないで、よーいドン!

一方のチームは赤いパネルを青へ、もう一方のチームは青いパネルを赤へ、どんどん替えていきます。

得意げに次々パネルを替えていく子、替えようとしたパネルをお友達に取られて悔しそうな表情をする子。

様々な表情が見られましたが、みんな楽しそうにゲームをしていました。

次は年中さん(ゆりグループ)のゲームです。年中さんは「しっぽ取りゲーム」をしました。

帽子の代わりにハチマキをつけて、帽子をしっぽに見立ててズボンに挟みます。

こちらのゲームも保護者と手をつないで行いました。

さすがに年中さんともなると走るスピードも速く、保護者の方たちも必死に走っていました。

中には勢い余って、保護者の手を放して一人で走って行ってしまう子もいました。

帽子をとった子はキラキラと嬉しそうな表情を見せ、逆に取られた子は少し悔しそうな表情を見せていました。

ですが、帽子を相手へ返す場面では、仲直りができたのかお互いニコニコと笑顔でした。

最後は年長さん(すみれグループ)です。年長さんは「おんぶ騎馬戦」を行いました。

保護者の方の背中におぶさり、被っている帽子を取り合うゲームです。

一年後には小学生の年長さん。その温かな重さを感じつつ、両チームともスタートの歩みはゆっくりでした。

ですが「はやくー!」「はしってー!」の掛け声とともに保護者の方の足も速くなり、両チームがぶつかり合う頃には駆け足のスピードになっていました。

年長さんは動く保護者の背中の上でバランスをとって、器用に相手の帽子を取ろうと手を伸ばし、保護者の方は背中の子供たちを落とさないよう、巧みに保護者の方々の中を動き、小さな手をかわしていきます。

競技が終わると、子供たちは「楽しかった!」とキラキラした表情を見せ、保護者の方たちは「楽しかったけど大変だった!」とヘトヘトな様子でした。

以上児さん、未満児さん、それぞれの競技が終わった後は、みんなで大きな輪を作り、ダンスを踊りました。

1歳から6歳まで、みんなで大好きな保護者の方々と一緒に踊れて嬉しそうでした。

ダンスの最後には「たかいたかい」を保護者の方からしてもらい、中には空へ飛んでいきそうなほどの「たかいたかい」をしてもらっている子もいました。

最後はぽつぽつと雨が降ってきて、慌てての解散になりましたが、みんな笑顔で遠足を終えることができました。

未満児さんの朝の活動

- 2024.04.18

- お知らせ

未満児さんは0歳児さんのちゅーりっぷグループ、1歳児さんと2歳児さんからなる、たんぽぽグループに分かれています。

チューリップさんは、それぞれ好きなおもちゃで遊んでいました。

手先をよく使うようなおもちゃを用意しており、脳の発達を促したり、集中力を育んだりしています。

一人の未満児さんは、低い階段の橋を伝い歩きで一生懸命歩いていました。

次は、たんぽぽさんの様子です。

朝のお歌を歌った後は元気にご挨拶をして、フラッシュカードを使ったトレーニングをします。

数秒しか見ていないカードも、「これは何の漢字?」と先生に聞かれると、「いぬ~!」と大きな声で当てていました。

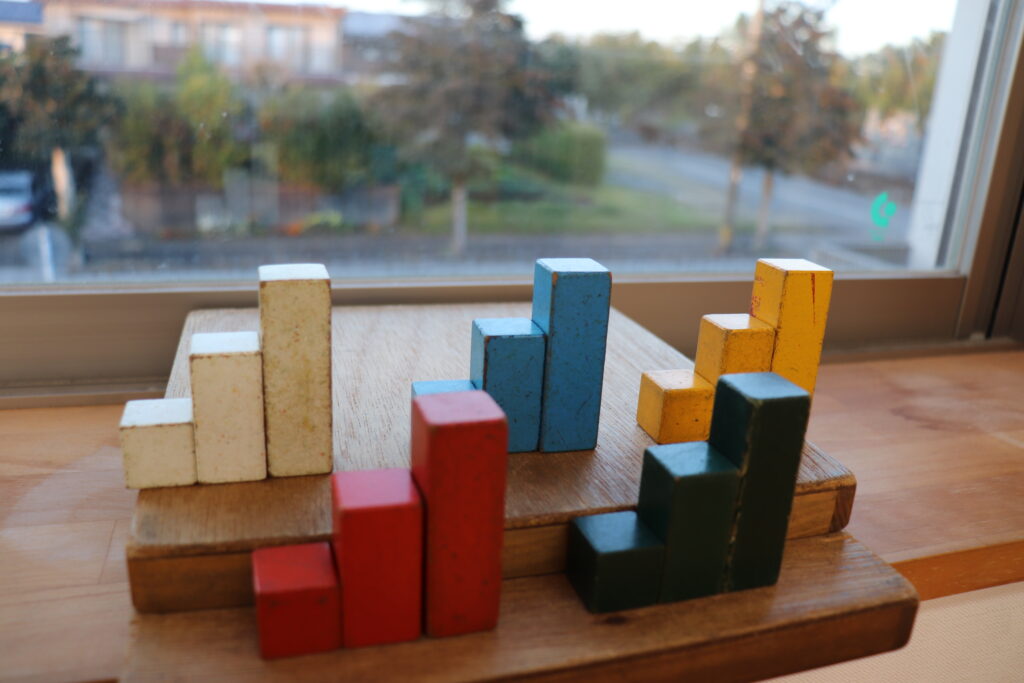

そのあと、モンテッソーリの教具を使った「おしごと」に取り組みます。

4月から入ってきたばかりのお友達もおり、慣れない様子でしたが、そういう子たちのために先生が丁寧に「おしごと」のやり方、気持ちよく使うためのルールを教えてくれます。

教具には子供の興味を引くよう、飽きないよう、様々な種類があり、みんなそれぞれ好きな「おしごと」に集中していました。

ずっとお気に入りの「おしごと」に取り組んでいる子もいれば、いろいろな「おしごと」に取り組んでいる子もいました。

モンテッソーリの「おしごと」には、手先を使うことで脳の発達を促す。自分でやりたい教具を選んで用意し、終わったら自分で片づけるということを通して自主性を育む。物事に取り組む集中力を育むといったメリットがあります。

当園のモンテッソーリ教育を通して、これからもすくすくと健やかに成長していってほしいです。

新学期が始まりました

- 2024.04.10

- お知らせ

花の便りが聞かれる頃となりました。

春の訪れとともに新学期が始まり、4月1日には新しいお友達を歓迎する、対面式が行われました。

慣らし保育も終わり、本格的に新しいクラス、新しいお友達と新しい先生との生活が始まりましたね。

朝にはまだまだ元気な泣き声が聞こえてきますが、皆さんが一日でも早く慣れて、楽しい毎日を過ごしてくれるよう、職員一同邁進してまいります。

児童学園の皆さんと保護者の方の新生活が実り多きものになりますよう、お祈り申し上げます。

知能算数教室公開授業

- 2023.11.18

- お知らせ

美しく風に舞う木の葉に秋の深まりを感じる季節になりました。

みやこのじょう児童学園では11月18日 土曜日に外部講師を招き、知能算数教室の公開授業を行いました。

当園では、幼児教育に力を入れており、その中でも特に力を入れているのが知能算数教室です。

幼少期の生活習慣や教育が子供たちにとってこれからの人生に大きく影響をもたらします。

この教育のコンセプトは生きる力の土台を整えることです。自分で考え、自発的に問題に取り組むことができるよう導いていきます。

一般的な算数と聞くと計算することを思い浮かべると思いますが、知能算数教室は『見る』『聞く』『考える』『動く』を原点とし、幼児教育から小学生に向けて、中学から高校、大学につながる教育を行っています。

今回はそんな知能算数教室の高知県本部、積み木のにっしんから講師を招き授業と講和をしていただきました。

1歳児クラスから5歳児クラスまでの全園児を対象に授業を行いました。

小さいクラスは箱の中に積み木を並べる課題から入り、年齢が上がるにつれ徐々に難しくなっていきました。

保護者の方々は興味津々で授業を見てくださり、お子さんの一生懸命に頑張っている姿を微笑ましく見守っていました。 児童学園は園のプログラムに知能算数教室を組み込んでいますが、もっと習いたい児童の為に課外授業も行っております。

課外に通っている児童は難しい課題でもどんどん進んでいき、ニコニコと誇らしげな表情を浮かべ取り組んでいました。

どの年齢のクラスでも児童たちが楽しそうに授業を受けていたことが嬉しく思いました。

知能算数教育を通して園児たちがより成長し、多くを学ぶことでこれからの人生が豊かになってくれると信じ、今後も幼児教育に一層力を入れていきます。

なお写真につきましては積み木のにっしんの規定により授業の様子を撮ることが禁止されているため今回は授業中の写真はありません。

ピアノ教室の様子

- 2023.10.20

- お知らせ

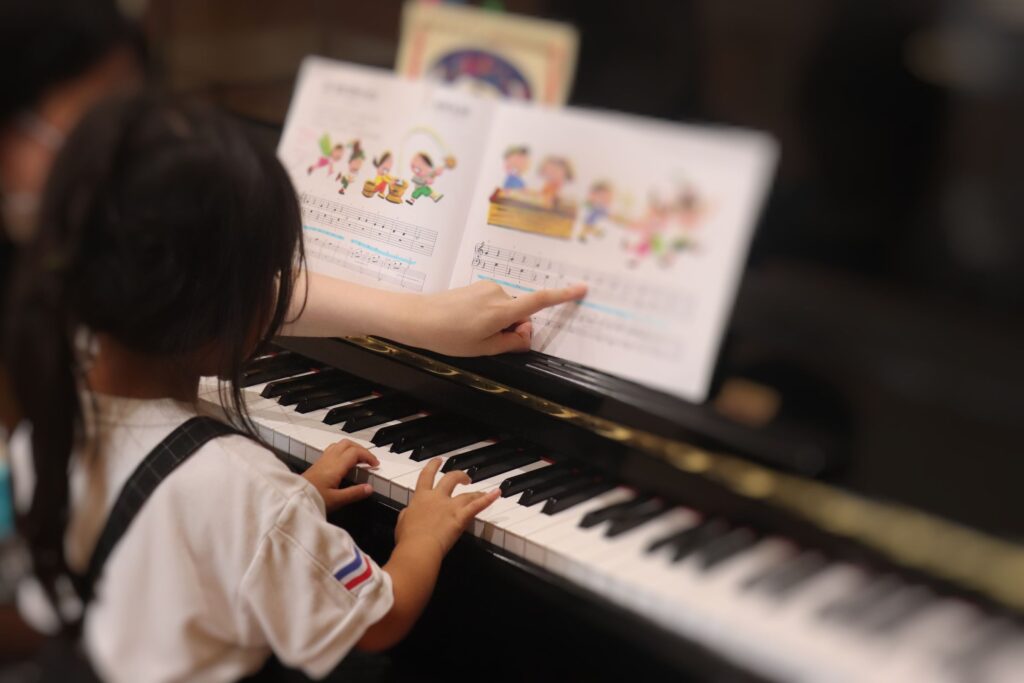

本園では、子どもたちの成長を促すために、園にいる時間の中で様々な習い事を習うことができます。

今回はピアノ教室を紹介します。

楽しみながら知識やリズム感を学び、ピアノの鍵盤に触れることで、音の高低や音の響きを実際に感じることができ、音楽の基礎を身につけることができます。

また、ピアノを幼少期から習うと一般的には以下のようなメリットがあると言われています。

①記憶力が鍛えられる。→スムーズにピアノを演奏するためには、コードや楽譜をしっかり覚える必要があります。

②外国語が身に付きやすくなる。→ピアノで身に着けた記憶力に加え、音を聞き分ける能力は音楽以外でも活躍します。

③努力を地道に積み重ねていく忍耐力が身につく。

④熱心に打ち込む集中力が習得できる。

⑤豊かな人生のための生きる力が養われる。

これからも、音楽教育など様々な教育を通じて子どもたちの可能性を広げていきます。

先週掘ったサツマイモをいただきました。

- 2023.10.13

- お知らせ

この日は先週とったお芋を3時のおやつに食べました。

お芋はみんなで調理しました。お芋をきれいに洗い、オーブンに入れます。オーブンで焼くとやがて甘い香りが広がり始め、待ちきれない子供たちは、焼き芋が完成するのをずっと見守っていました。

焼き芋が完成し、おやつの時間がやってきました。焼き芋の皮をむく瞬間、みんなの顔がより一層輝いて見えました。ホクホクとした食感と甘さに、幸せそうな笑顔が広がりました。

本園では、様々な活動を通して子供たちの力を育んでいます。 芋掘りのイベントでは、地の恵みを感じながら協力することの大切さを学びました。子供たちの成長が見られることにもとても感動しました。 今後も様々な活動を通じて、子供たちの成長を一緒に見守っていきたいと思います。

サツマイモを掘りに行きました

- 2023.10.06

- お知らせ

10月の初め、秋の風が心地よく感じる季節、いかがお過ごしでしょうか。 みやこのじょう児童学園では、芋掘りのイベントが開催されました。

年長さんと年中さんたちはワクワクしながら近くの農家さんの芋畑へ向かいました。 芋畑に到着すると、たくさんの芋が少しだけ顔を出していました。

地中に隠れた芋を探しめ、小さな手ですくい上げると、土の中から次々と芋が姿を現し、子供たちは喜んで「見つけた!」「大きい芋だー!」と声を上げ、競い合いながら掘り進めていきました。自分の手よりも大きな芋をつかみ誇らしげにしていました。

芋掘りの後は、芋を洗ってから美味しく食べるために、園庭の片隅に設置された洗い場で芋を洗いました。水を掛けながら丁寧に洗っていきます。 子供たちは真剣な表情で芋を洗い、汚れをしっかり落とし、必死になりすぎで芋の皮がむけて白色に変わっている子もいました。

洗い終わった芋は、甘くなるように一週間寝かせます。来週、お芋を食べるのが楽しみですね。

洗い終わった芋は、甘くなるように一週間寝かせます。来週、お芋を食べるのが楽しみですね。

お泊り保育の様子

- 2023.09.28

- お知らせ

9月22日(金)から23日(土)にかけて、年長さんが、ずっと楽しみにしていた。宮崎県御池青少年自然の家にお泊り保育に行きました。

行きのバスでは、ドキドキワクワクしながらも初めて保護者と離れて一日過ごす子たちも多く、少し不安げにしていました。

現地に着くと広場のアスレチックでくたくたになるまで遊びました。

その後男女にわかれてお風呂に入りました。生まれてから約5年でどんどん自分のことは自分でできるようになって、身の回りのことを全部ひとりでできるようになった姿にお兄ちゃんと、お姉ちゃんになったなと感動しました。

夜ご飯はカレーやシュウマイ、白身フライなどとても豪華でした。みんなで食べる夜ご飯も楽しい反面、保護者に会えずさみしそうな子もいました。

ご飯を食べ終わると花火をし、40人近くでする花火はあちこちできれいな光が輝き綺麗でした。一日が終わり寝る前になると園児達は、お父さん、お母さんに会いたい気持ちと格闘しながらも眠りにつきました。

年長さんは児童学園での生活が残り半年を切り、どんどんイベントも終わっていきます。次は発表会が大きなイベントなので、それに向けて先生たちも頑張っていきます。

今回のお泊り保育は、先生たちにとってもいい思い出になりました。